新幹線から在来線への乗り換え、スムーズにできていますか?

東京駅や新大阪駅などの大きな駅では、改札やホームの位置が複雑で迷いやすく、時間に追われて焦ることも。

この記事では、乗り換えの基本から、荷物が多い人向けのコツ、裏ワザまで実践的なノウハウを詳しく紹介します。

不安を安心に変えるヒントが満載です。

新幹線から在来線に乗り換えで迷わない方法

乗り換え時間の目安

新幹線から在来線への乗り換えって、思ってるより時間がかかることもありますよね。

だいたいの目安としては、10〜15分は見ておくのが安全です。

特に大きな駅になると、構内の移動だけでもけっこう歩くことになるので、余裕を持って行動するのがコツです。

たとえば東京駅の場合、新幹線のホームから山手線など在来線のホームまでは、階段や通路をいくつも通る必要があります。

途中で飲み物を買ったり、トイレに寄ったりすると、あっという間に時間がなくなってしまいますよ。

また、他県から来た方だと、駅構内がとにかく広くて慣れていないことも多いので、5分じゃ足りないこともあります。

なので、余裕があれば20分は確保しておくと安心です。

逆に乗り換え時間がタイトなスケジュールの場合は、事前に駅構内図をチェックして、経路をシミュレーションしておくのがおすすめですよ。

改札の位置とルート

新幹線の改札と在来線の改札、実はけっこう離れていることもあります。

しかも、「乗り換え専用改札」と「一度出てから再度入る改札」があるんですよね。

駅によって仕組みが違うので注意が必要です。

たとえば東京駅では、新幹線から中央線や山手線へ行くなら「南のりかえ口」や「中央のりかえ口」を使うのがスムーズです。

表示は英語や中国語など多言語で出ていますが、人混みにまぎれると見落としがち。

なので、「のりかえ口」という文字を探すクセをつけておくと便利です。

あと、駅によっては「中間改札」が存在する場合もあります。

この場合、新幹線の改札を出ずにそのまま在来線のエリアに移動できるので、時間も手間も省けます。

ただし、ICカード利用者は中間改札ではなく、通常の改札を通る必要があるケースもあるので要確認です。

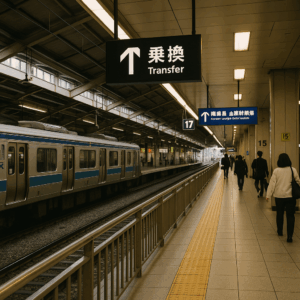

案内表示の見方

駅構内には、乗り換え案内の表示がたくさんあります。

でも「どっちに進んでいいかわからない……」なんてこと、ありますよね。

表示のコツは、「路線の色」と「ホーム番号」を見ること。

たとえば、山手線なら「緑」、中央線快速なら「オレンジ」と色で分けられているので、案内板の色を見ればどこに向かえばいいか分かりやすくなります。

あとは、「◯番線」や「上野・池袋方面」など、行きたい方向を示しているのも重要です。

矢印の向きも上下に分かれていることがあるので、「階段かエスカレーターがあるな」と思えばその方向が正解。

慣れないうちは、案内板だけに頼らず駅員さんに聞く勇気も大切です。

駅員さんは聞き慣れている質問なので、丁寧に教えてくれますよ。

スムーズに行くコツ

何よりのコツは、「乗る車両を事前に選ぶこと」です。

たとえば、新幹線を降りたあとに在来線に一番近い出口側の車両に乗っておくと、降りてからの移動距離が短くて済みます。

東京駅の場合、16号車あたりが近いとか、新大阪なら1号車側が階段に近いなど、駅によってベストな位置は違うんです。

ネットで「新幹線 乗り換え 〇〇駅」と調べると、どの車両が便利かまとめてあるサイトもありますよ。

また、エスカレーターやエレベーターの位置を事前に把握しておくと、スムーズに移動できます。

事前準備がすべてと言っても過言じゃありませんね。

時間に余裕を持つことと、使える情報を先に集めておくこと。

これだけで、乗り換えストレスはかなり軽減されますよ。

よくあるミスと対策

乗り換えでよくあるミスは、「間違ったホームに向かう」こと。

これは案内表示を見落としたり、勘で進んでしまった場合に起こりがちです。

特に、在来線のホームが何階にも分かれている駅では、上下を間違えると大変なことに。

「方向が合っているか不安」と思ったら、エスカレーターや階段に入る前に、もう一度案内表示を見る習慣をつけるとミスが減ります。

もう一つのミスが、切符やICカードの通し忘れ。

特に紙の切符を利用していると、新幹線の改札を通したあとに、在来線で再度必要なこともあります。

ICカードならスムーズに通れますが、残高不足で引っかかることもあるので、事前にチャージしておくのが安心です。

最後によくあるのが、「焦って走って転ぶ」ケース。

荷物を持っているとバランスが取りづらいですし、混雑していると転倒のリスクも高くなります。

「電車は一本見送るくらいの余裕」を持つのが、結果的に安全で確実な乗り換えにつながるんですよ。

大きな駅での乗り換え攻略ガイド

東京駅のポイント

東京駅って、とにかく広くて複雑なんですよね。

新幹線の改札口から在来線のホームまでは、最短でも徒歩5分、混雑時は10分以上かかることも珍しくありません。

特に八重洲側に出ようとしてしまうと、完全に外に出てしまうので、乗り換えができなくなってしまいます。

「丸の内側」か「中央のりかえ口」を使うのが正解です。

中央のりかえ口からは、山手線や京浜東北線、中央線など主要な在来線にスムーズにアクセスできますよ。

また、構内にトイレや売店も多いので、乗り換え途中の休憩にも便利です。

ただし、人の流れがとにかく多いので、迷わないように事前に構内図をプリントアウトしておくのもいいかもしれませんね。

東京駅で乗り換えするなら、「中央のりかえ口」と「時間に余裕」、この2つを覚えておきましょう。

新大阪駅の動線

新大阪駅も広くて、乗り換えの難易度は中程度といったところです。

新幹線のホームから在来線へのルートは、「3階→2階→1階」と下っていく感じになります。

ホーム階に降りたら、まず「JR在来線のりかえ口」という表示を探しましょう。

東海道線や大阪環状線に乗り継ぐ方が多いと思いますが、どちらも「1階」まで下りる必要があるので、エスカレーターを使うと便利です。

また、新大阪駅では駅構内の通路が一直線になっていて、比較的迷いにくい構造です。

ただし、エスカレーターが混雑していたり、ホームが多くて一瞬どの階か分からなくなることも。

荷物が多い方は、エレベーターの場所を事前にチェックしておくと安心ですよ。

ちなみに、新大阪駅にはうどん屋やベーカリーなどのグルメスポットも豊富。

時間に余裕があるときは、ちょっと立ち寄るのも楽しいです。

名古屋駅での注意点

名古屋駅は、「迷い駅」としても有名なんですよね。

新幹線の改札があるのは桜通口側ですが、在来線の多くは太閤通口側にあります。

この2つの出口、徒歩で5〜8分程度離れているんです。

しかも、途中にデパ地下や地下街があって、人の流れに押されてしまうこともしばしば。

とにかく、案内表示をよく見て、「在来線乗り換え口」の矢印に従って進むのが大切です。

特に初めて名古屋駅を利用する方は、「中央コンコース」を経由するルートを意識するとわかりやすいです。

また、名古屋駅では名鉄や近鉄などの私鉄とも接続しているため、間違ってそっちの改札に向かわないよう注意が必要。

時間に余裕があるなら、構内図を見てから移動するだけで、かなりスムーズになりますよ。

博多駅の構造

博多駅も新幹線と在来線の乗り換えが可能な大きな駅です。

特徴としては、新幹線が駅の東側、在来線が西側に集まっているという点。

改札階である「2階」から「1階」に降りて在来線に向かうという流れが基本です。

ただ、博多駅の良いところは構内が比較的シンプルで、迷いにくい構造なんですよね。

「新幹線のりかえ口」と表示されている場所を通れば、自然と在来線のホームへ向かうことができます。

さらに、博多駅には飲食店や土産物売り場も豊富なので、時間つぶしにも困りません。

地下街ともつながっているため、天候が悪くても安心して移動できます。

混雑する時間帯を避ければ、比較的スムーズに乗り換えできる駅の一つです。

エスカレーターやエレベーターも多く、バリアフリー対応もしっかりしているので、高齢者やベビーカー利用者にも安心です。

駅員さんの活用法

大きな駅で迷ったときに、最強の味方になってくれるのが「駅員さん」です。

実は、改札口近くにいる駅員さんって、乗り換え案内をするために配置されている場合も多いんですよ。

なので、遠慮せずに「山手線はどこですか?」とか「中央線に乗りたいんですが」と聞いてしまいましょう。

案内板よりも正確でスピーディーに教えてくれます。

また、体調が悪いときやトラブルがあったときも、駅員さんに声をかけると対応してもらえるので安心です。

実際に、改札でICカードが反応しなかったときや、切符をなくしたときも、駅員さんに話せばなんとかなります。

海外からの旅行者にも慣れているので、カタコトの日本語でも大丈夫です。

「ちょっと聞いてみる」勇気があるだけで、乗り換えのストレスはぐっと減りますよ。

新幹線から在来線にスムーズに乗り換えるコツ5つ

ホームの位置関係

新幹線と在来線のホームって、上下階に分かれていることが多いんですよね。

なので、まず意識したいのが「今、自分がどの階にいるのか」ということです。

新幹線のホームは通常2階以上にあることが多く、在来線は1階か地下にあるパターンが主流です。

つまり、乗り換えでは「下に降りる」ことが基本になります。

この動きを頭に入れておくと、「どの方向に進めばいいのか」が自然と分かるようになりますよ。

また、案内表示には「○番線」という数字とともに「どの路線に乗れるか」が書いてあるので、乗りたい在来線のホーム番号を事前に調べておくとかなりスムーズです。

地図アプリや駅構内図で「ホーム位置」を調べるのもおすすめです。

特に、階段やエスカレーターがどこにあるかを押さえておけば、迷わず移動できて安心ですよ。

移動に余裕を持つ

新幹線の車内で「あっ、あと5分で乗り換えだ!」と焦って降りたことありませんか?

焦ると案内板を見落としたり、思わぬ方向に進んでしまうこともあるので、余裕を持ったスケジュールが何より大事です。

乗り換え先の電車が10分おきに来る場合でも、一本逃すだけで次の予定に響いてしまうこともありますよね。

とくに朝や夕方のラッシュ時には、ホームや通路が人で溢れて思うように進めないことも。

そういったリスクも考えて、15〜20分の余裕をもって行動するのが理想です。

また、荷物が多いときは移動速度も落ちますし、途中でエレベーター待ちがあるとさらに時間がかかります。

「乗り換え=ちょっとしたミニ旅」くらいの感覚でいると、気持ちにも余裕ができて行動もスムーズになりますよ。

改札通過のテクニック

新幹線から在来線への乗り換えでは、「どの改札を通るか」がとても大切です。

多くの駅では「新幹線のりかえ改札」という専用の改札があります。

この改札を通れば、切符を出し直す必要なくスムーズに移動できます。

ただし、注意したいのが「ICカードで入場した人は切符との併用ができない」場合があるということ。

つまり、最初からICカードで入った場合は、ICカードで精算する必要があります。

一方で、紙の切符で新幹線に乗った場合は、「在来線との通し乗車券」になっていることが多いので、乗り換え改札でもそのまま通れる仕組みです。

このとき、切符を2枚一緒に入れる必要があることもあるので、事前に確認しておきましょう。

うっかり片方だけ入れて改札で止められてしまうと、後ろの人にも迷惑がかかりますからね。

また、エラーになった場合は慌てずに駅員さんに声をかけるのが正解です。

その場で対応してくれますし、焦らず対応すればトラブルも最小限で済みますよ。

ICカード・切符の違い

新幹線と在来線を乗り継ぐとき、ICカードか切符、どちらを使うかでも行動が変わります。

ICカードはスムーズですが、区間によっては利用できないケースもあります。

たとえば、途中の在来線区間がIC未対応エリアだった場合、途中で止められてしまうこともあるんですよね。

一方、切符の場合は「通し乗車券」としてまとめて買うことで、改札で止められることも少なく安心です。

しかし、切符の場合は「2枚同時投入」など、ちょっとした操作が必要になることもあるので、慣れていない方は駅員さんに相談するのが一番です。

また、ICカードを使う場合は、残高の確認を忘れずに。

意外とあるのが「残高が足りなくて改札で止められる」というケースです。

駅に着いたら、まずチャージ機をチェックして、万全の状態で乗り換えに向かいましょう。

混雑時間を避ける

乗り換えがスムーズにいかない最大の原因、それが「人の多さ」ですよね。

朝7時半〜9時、夕方17時〜19時は、ほとんどの主要駅で通勤・通学ラッシュに巻き込まれます。

この時間帯は、案内板が見えづらかったり、通路で立ち止まることすら困難なほど混んでいることも。

特に東京駅や新大阪駅などは、観光客とビジネスマンが入り混じってごった返します。

この混雑を避けるだけで、乗り換えのストレスが一気に減ります。

可能なら、ピークを避けて午前10時〜12時、または14時〜16時あたりの時間帯を狙うとスムーズです。

また、電車の発車直前はホームも混雑するので、5〜10分前には着いておくのが理想ですね。

人が少ないと、案内板もよく見えますし、改札やエスカレーターもすんなり通れるので、全体的な効率が格段に上がりますよ。

荷物が多い人向けの乗り換え術4選

エレベーターの場所

大きな荷物を持っていると、エスカレーターや階段を使うのがつらいですよね。

そんなときに頼れるのが、エレベーターの存在です。

でも、駅によってはエレベーターの場所が分かりづらかったり、ホームの端にあったりすることもあります。

なので、事前に駅の構内図を確認して、「エレベーターの位置」を押さえておくと安心です。

たとえば東京駅では、中央のりかえ口近くや、東海道新幹線ホームの端に設置されています。

表示板でも「エレベーター」のマークが出ていますが、混雑していると見逃しがちなので、スマホで構内図を開いておくのがベスト。

特にキャリーケースやベビーカーを使っている場合、無理して階段を使うと転倒のリスクもあるので、安全第一で行動しましょう。

また、時間帯によってはエレベーターが混雑することもあるので、少し早めに行動するのもポイントですよ。

コインロッカーの活用

「大きな荷物、どうしよう…」ってときに使えるのが、コインロッカーです。

新幹線を降りてから観光地に行くまでの間や、在来線に乗り継ぐまでの少しの時間、荷物を預けておけるだけで身軽になれます。

特に、階段の上り下りが多い駅では、荷物が少ないだけで移動スピードが格段にアップします。

最近では、スーツケース対応の大型ロッカーも増えていて、サイズの大きな荷物でも預けられるのが嬉しいところです。

駅によっては、事前に空き状況をスマホで確認できるサービスもあるので、活用すると便利ですよ。

ただし、観光シーズンや連休中はロッカーが埋まりやすいので、見つけたら早めに確保するのがコツです。

また、ロッカーが駅の外にあるケースもあるので、荷物を取りに戻る時間も計算に入れておきましょう。

キャリーケースの移動術

キャリーケースを引きながら移動するって、思っている以上に大変ですよね。

特に駅構内は人が多くて、タイヤで引っ張るスペースがないこともしばしばです。

そんなときは、「後ろに引く」よりも「横に転がす」スタイルのほうがスムーズに動けることもあります。

また、階段では無理に引っ張らず、持ち上げる or エレベーターを使うが鉄則です。

無理してガタンガタンと階段を下ると、キャリーのタイヤが傷んだり、周囲の人にぶつけてしまうこともありますからね。

さらに、ホームや改札周辺では、キャリーケースを「一時的に縦置き」にして、人の流れを妨げないようにするのもマナーです。

最近では、キャリーケースに「ブレーキ付き」や「小回りの利くタイプ」も増えてきているので、駅構内の移動が多い旅ではそういった機種を選ぶのもアリです。

階段回避ルート

どの駅でも、階段って本当にしんどいですよね。

特に2段式や急傾斜の階段は、キャリーや荷物を持っているとかなりの重労働です。

なので、できる限り階段を回避するルートを選ぶのが乗り換えのコツです。

駅構内には「スロープ」「エレベーター」「エスカレーター」といった代替ルートが必ずあります。

たとえば東京駅では、中央コンコースに出れば階段なしで在来線へアクセスできます。

また、「新幹線改札の端にあるエスカレーター」など、見つけにくいけど便利なルートもあります。

これらの情報は、構内図をチェックするか、駅員さんに「階段を使わずに行けますか?」と聞けば教えてくれますよ。

特に高齢の方やベビーカー連れ、小さい子どもを連れている方は、無理をしない動線の確保が最優先です。

少し遠回りでも、安全に移動できるならそっちを選ぶのが正解ですよ。

知らないと損する乗り換えの裏ワザ

構内図を事前にチェック

大きな駅に行くと、どっちに進んでいいかわからなくなること、ありますよね。

そんなときに助かるのが、構内図の事前チェックです。

駅の公式サイトや、路線アプリなどで構内図を見ておくと、当日かなりスムーズに動けます。

特に新幹線から在来線へ乗り換える場合、階の移動や複雑な通路を通る必要があることも多いです。

構内図を見れば、エレベーター・エスカレーターの位置、改札の場所、ホームの並びがすぐにわかります。

例えば「山手線は何番線?どこに向かえばいいの?」という疑問も、地図を見ておけば一目瞭然です。

旅行者や初めての駅を使う方は、スクリーンショットを撮っておいてスマホですぐ見られるようにしておくと安心ですよ。

駅ナカアプリの活用

最近は、駅構内をナビゲートしてくれる便利なアプリが増えてきています。

たとえばJR東日本の「JR東日本アプリ」や、東京メトロの「メトロナビゲーター」などがあります。

これらのアプリを使えば、「現在地から目的のホームまでのルート」を案内してくれるんです。

GPSと連動していて、まるでカーナビのように構内を案内してくれるので、方向音痴の人でも安心。

また、トイレやコインロッカー、カフェの場所も表示されるので、乗り換えだけじゃなく休憩にも役立ちます。

さらに、リアルタイムで電車の遅延情報も見られるので、予定がずれたときもすぐに対応できます。

一度使うと手放せなくなる便利さなので、ぜひインストールしておくといいですよ。

切符は一緒に買うべき?

新幹線と在来線を乗り継ぐ場合、「切符は分けて買うべきか?通しで買うべきか?」って迷いますよね。

答えはズバリ、できれば通しで買う方がスムーズです。

理由は簡単で、乗り換え改札でスッと通れるから。

別々に買ってしまうと、在来線の改札で新たに切符を通す必要があったり、精算が必要になるケースもあります。

また、通しで買うと運賃も少しだけお得になることがあるので、コスパ的にもメリットがあります。

券売機で買うのが不安な人は、窓口で「◯◯から新幹線で東京まで行って、そこから山手線で渋谷まで行きます」と伝えれば、まとめて発券してもらえますよ。

ICカード派の人も、あらかじめ一筆書きの経路を登録しておけば、改札でエラーになりにくいです。

乗り継ぎのスムーズさと料金の合理性を考えるなら、切符はまとめて買うのが正解です。

連絡改札の存在

あまり知られていないのが、「連絡改札」という特別な改札の存在です。

この連絡改札を使えば、新幹線と在来線を改札を出ずにそのまま乗り換えられるんですよね。

たとえば新大阪駅や東京駅には、こうした連絡改札が設けられていて、時間短縮にもなります。

ただし、注意点としては「ICカードで入場した場合に対応していないことがある」という点。

また、連絡改札が設置されていない駅もありますので、事前にその駅の乗り換え情報を確認しておくことが重要です。

「連絡改札」と書かれた看板を見つけたら、ラッキーだと思って迷わずそこに向かいましょう。

階段も少なく、動線も短く設計されていることが多いので、荷物が多いときや急いでいるときの強い味方になります。

特に旅行や出張で時間に追われるような日には、この裏ワザが効きますよ。

まとめ

新幹線から在来線への乗り換えは、駅ごとにルートが異なり、慣れていないと戸惑うことも多いですよね。

本記事では、主要駅での動線や時間の目安、スムーズに移動するためのコツを詳しく解説しました。

また、荷物が多い人でも安心して移動できる方法や、知っておくと得する裏ワザ情報も盛り込んでいます。

事前に構内図を確認したり、駅ナカアプリを活用することで、乗り換え時間を短縮し、ストレスを減らすことができます。

新幹線から在来線に乗り換える際の参考にして、余裕のある旅を楽しんでくださいね。