新幹線が1時間50分遅れた――この微妙な遅延、果たして払い戻しは受けられるのでしょうか?

本記事では「新幹線 遅延 払い戻し 1時間50分」のリアルな対応と、知っておきたい補償のルール、交渉のコツを分かりやすく解説します。

さらに、2時間未満でも活用できる補償や対策も徹底紹介。

もしもの時の備えに、ぜひ最後まで読んでみてくださいね。

新幹線の遅延が1時間50分では払い戻しされるのか?

新幹線が遅延したとき、払い戻しされるかどうかは誰もが気になるところです。とくに「1時間50分」というギリギリの遅延時間では、「もう少しで払い戻しだったのに…」という悔しさを感じる人も多いでしょう。

ここでは、そんなギリギリの遅延時間に遭遇したときの対応や知っておきたい情報について、詳しくお話ししていきますね。

基本ルールを確認

結論から言うと、JRの払い戻し規定では「到着時刻が2時間以上遅れた場合」にのみ特急料金が全額払い戻されるとされています。

これはJR各社で共通のルールとなっており、基本的には厳格に運用されています。

つまり、到着が1時間50分の遅れだった場合、基本的には払い戻しの対象外ということになります。

なぜ「到着」が基準なのかというと、「発車が遅れた」や「途中で停まった」などの状況では公平な判断が難しくなるため、最終的な到着時刻で判断するという仕組みが取られているんですよ。

このルールを知らないまま窓口に行くと、期待外れになってしまうことが多いです。

まずはこの基準をしっかり押さえておきましょう。

「1時間50分」は対象外?

はい、残念ながら明確に「対象外」となります。

1時間50分の遅れは、あと10分で特急料金が全額返ってきた可能性がある、という非常に惜しい時間なんですよね。

「あと1駅で2時間だったのに…」と悔しい思いをした人も多いでしょう。

ですが、JR側としてもルールに基づいて動いているため、1分でも基準を下回れば対象外というのが現実です。

このため「1時間50分では払い戻しはできない」と認識しておいた方がいいです。

ただし、状況によっては、次のような柔軟な対応があるかもしれません。

ギリギリで交渉はできる?

正直に言うと、交渉での逆転はかなり難しいです。

しかし、まれにですが、駅員さんの裁量で柔軟な対応が取られることもあるようです。

例えば、明らかにシステム上では2時間を超えていたものの、公式発表では「1時間59分」となっていた場合などです。

また、大規模な運休や災害で多くの人が影響を受けたケースでは、「人道的な対応」として窓口で部分払い戻しを受けたという報告もあります。

これはあくまで例外中の例外で、通常はルールに基づいて処理されるため、過度な期待は禁物です。

ですが、「何かしら証明になるものを持って交渉する」姿勢は大切です。

到着証明書や遅延証明を持っていると、話がスムーズになりますよ。

乗客側の対処法

まず冷静に状況を確認しましょう。

「今、自分の乗っている新幹線はどのくらい遅れているのか?」という点を明確にすることが第一です。

そして、「到着見込み時刻が何分遅れになるのか」を早めに確認してください。

遅延時間によって、その後の対応が大きく変わってくるからです。

また、モバイルSuicaやEX予約などを使っている場合は、自分で払い戻し申請が必要になることもあります。

駅の窓口や公式アプリを通じて、手続きをチェックしておくと安心ですね。

それでも「1時間50分」では払い戻し対象外という現実は変わらないため、次の行動に向けて早めに気持ちを切り替えることが重要です。

みどりの窓口での対応例

みどりの窓口では、駅員さんがその場で遅延状況を確認してくれます。

もし「2時間以上遅れた」と判定された場合は、その場で特急料金の払い戻し手続きが行えます。

逆に「1時間50分」など、微妙な遅れの場合は、「規定により対象外となります」と言われてしまうことが多いです。

このとき、到着証明書や遅延証明などがあると、確認がスムーズに進みますよ。

また、トラブルを避けるためにも、穏やかに事情を伝えることがポイントです。

駅員さんも多くのクレームに日々対応しているため、冷静で丁寧な対応を心がけましょう。

ネットで調べた人の体験談

実際にSNSやブログなどを見てみると、「1時間59分の遅れで払い戻しを断られた」という声が多数あります。

中には「え、1分違いでダメなの…?」と驚いた人もいました。

このように、1分単位で線引きされているのが実情なんですよね。

逆に、珍しいケースでは「1時間50分だけどグリーン車の料金だけ返ってきた」という人もいましたが、これは本当にレアな対応です。

ネットの情報は玉石混交ですが、「ルール通りにいかない場合もある」という一つの目安にはなります。

ただ、最終的には駅員さんの判断になるので、あまり過度な期待は禁物です。

対応の差はあるのか?

はい、正直なところ「駅や担当者によって対応に差がある」というのは事実です。

たとえば、地方駅と大都市の駅では、混雑度や対応件数が違うため、柔軟な対応が難しいこともあります。

また、駅員さんの経験や判断力によって、対応が少し変わることも。

これは不公平と感じるかもしれませんが、現場の判断というのはそれだけ難しいものなんです。

だからこそ、自分の権利を主張しすぎず、「ダメもとで相談してみる」くらいのスタンスがちょうどいいかもしれません。

新幹線の遅延による払い戻し基準とその根拠

新幹線が遅れた場合、払い戻しされるのかどうかってやっぱり気になりますよね。

ここでは「どうして2時間が基準なのか?」「どんなチケットなら払い戻しの対象になるのか?」といった、ルールの背景と具体的な根拠について解説していきます。

2時間が基準の理由

まず、なぜ「2時間」が払い戻しの基準になっているのかについて説明しますね。

この2時間という基準は、国土交通省のガイドラインや鉄道会社の運用規定に基づいて決められています。

単なるJRの気まぐれではなく、ある意味「法的な根拠」にもとづいた決まりなんですよ。

2時間を超えると、旅程に大きな影響が出るとされていて、それを補償する意味で特急料金(自由席含む)の全額が払い戻される仕組みになっています。

なので、1時間55分とか1時間50分では「まだそこまでの影響はない」という解釈になってしまうんです。

ちょっと悔しいですが、これが鉄道業界の“基準の線引き”なんですね。

払い戻し対象になる運賃の種類

払い戻しされるのはあくまでも特急料金であって、「運賃(乗車券)」部分は基本的に戻りません。

また、グリーン車やグランクラスなどの上位席の料金も、遅延だけでは返金対象外になるケースが多いです。

ここは盲点になりがちなので注意してください。

たとえば「グリーン車で2時間10分遅れたけど、グリーン料金は返ってこなかった」という人も多いです。

さらに、学割や早割、EX予約、ツアーなどの割引チケットは、払い戻し条件が変わる場合があります。

割引が効いている分、補償が制限されているというわけです。

なので、きっぷを買うときに「このチケットは払い戻しの対象になるのか?」を事前に確認しておくことが大事なんですよね。

JR各社の共通ルール

基本的に、東日本・東海・西日本など、JR各社でこの「2時間ルール」は共通です。

ただし、少しずつ対応に違いが出る場合もあります。

たとえば、EX予約ではオンラインでの申請が可能だったり、駅の対応スピードに差があるなどですね。

また、JR東海はEXサービスの充実度が高いので、WEBでの払い戻し手続きがスムーズに行えるケースも多いです。

とはいえ、原則は共通で「到着時刻が2時間を超えたかどうか」で判断されるため、どの会社でもそのラインを重視しているのは間違いありません。

「乗った新幹線がどこの管轄か」も、実はちょっと関係してくるんですよ。

例外ケースはある?

はい、まれに例外的なケースも存在します。

たとえば、大雪や台風、地震などの自然災害で列車全体が大幅に遅延した場合、「一律対応」で特急料金を全額返すケースがあります。

また、「乗った便は1時間40分遅れだったけど、接続の特急がさらに遅れて結果的に2時間以上になった」など、複合的な事情があると認められるケースも稀にあります。

そういった場合は、駅員さんとよく相談し、遅延証明書や事情説明を丁寧に行うことがカギとなります。

ただし、これらはあくまで「例外対応」であり、基本的には「2時間ルール」が厳格に適用されるので、あまり期待しすぎないようにしてくださいね。

旅行会社経由のチケットは?

意外と見落としがちなのが、「旅行会社やネット予約で購入したチケット」です。

これらの場合、払い戻しの窓口が旅行会社側になることもあります。

「駅に行ったけど断られて、結局HISやJTBに連絡したら対応してもらえた」という話もあります。

また、パッケージ商品(ホテル+新幹線など)になっている場合は、個別の料金が明示されていないこともあるため、払い戻し不可となることもあるんです。

なので、旅行会社を経由してチケットを買ったときは、予約時に「遅延時の取り扱い」について必ず確認しておきましょう。

パンフレットや予約メールに小さく書かれていることも多いので、しっかりチェックしておくと安心です。

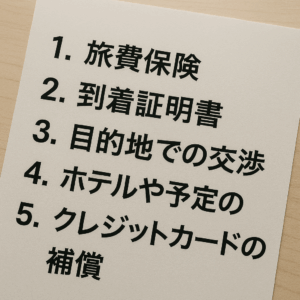

遅延時間が短くても取れる補償や対応策5つ

1時間50分の遅延では特急料金の払い戻し対象外。

そう言われるとガッカリしてしまいますが、実はそれ以外にも「補償」や「交渉」に使える対策がいくつかあるんです。

ここでは、そんな“惜しい遅延”のときに活用できる、5つの具体的な対応策を紹介しますね。

旅費保険の確認

意外と見落としがちなのが、「旅行保険」や「クレジットカード付帯保険」などの存在です。

これらの保険の中には、交通機関の遅延に対する補償が含まれていることがあるんですよ。

たとえば、「乗継が間に合わなかった」「宿泊費が発生した」といった場合、それに対する補償金が出ることもあります。

もちろん、補償の対象になるには、証明書類の提出が必要です。

ですので、駅で「遅延証明書」を必ずもらっておきましょう。

また、補償対象の条件は保険ごとに違うので、後日で構わないので、保険会社やカード会社に電話して聞いてみるといいですよ。

「払い戻しはなかったけど、保険で3,000円戻ってきた!」なんて話も珍しくないんです。

到着証明書をもらう

何よりも重要なのが、「証明書の取得」です。

JRでは、列車が遅延した場合に「遅延証明書」または「到着証明書」を発行してくれます。

これがあるかないかで、その後の交渉の可否や、補償の受け取りやすさが変わってくるんですよ。

とくに、旅行会社経由でホテルや次の交通機関を予約している場合、到着が遅れた証拠として提示することで、キャンセル料の免除や変更手数料の無料対応を受けられることがあります。

もらい方は簡単で、駅の窓口や自動発券機で申請できます。

紙で受け取れない場合でも、JRの公式サイトでPDF形式で取得できるので、必ずチェックしてください。

目的地での交渉材料に使う

遅延証明書は、なにも保険やJRへの交渉にしか使えないわけではありません。

実は、目的地での「キャンセル料や再予約交渉」にも役立つんです。

たとえば、ホテルに到着が大幅に遅れた場合、「遅延証明があれば当日キャンセル料は不要です」と対応してくれる施設も増えています。

また、観光地のガイドツアーやレンタカーの予約時間に間に合わなかったときでも、遅延証明があると「今回は特例で…」と柔軟な対応をしてもらえることもあります。

これは「言ったもん勝ち」ではなく、「証拠があるから納得してもらえる」ということなんですね。

つまり、「移動の遅延を理由にした予定のズレ」を正当化できる資料として活用するイメージです。

ホテルや予定の調整交渉

1時間50分の遅延だと、宿泊先に到着する時間が大幅にズレ込むこともありますよね。

そんなときは、ホテル側に「遅延で到着が遅れます」と一報を入れておくことがとても重要です。

場合によっては、「チェックインは24時までです」としていたホテルでも、事情を話せば待ってくれたり、深夜料金を免除してくれたりすることもあるんですよ。

特に、地方の小さな宿泊施設などでは、人情的な対応をしてもらえることが多いです。

その際、やはり「遅延証明書」があるとスムーズですし、「本当の理由」として信頼してもらえるんですね。

トラブルを未然に防ぐためにも、まずは連絡すること。そして、柔らかい言い方で「相談ベース」で話すのがコツです。

クレジットカードの補償

最近では、クレジットカードにもさまざまなトラベル関連の補償が付いているものがあります。

ゴールドカードやプラチナカードはもちろん、一般カードでも、「交通機関遅延保険」が付いていることがあるんです。

補償内容はカード会社ごとに異なりますが、多くの場合、「3時間以上の遅れで補償対象」という条件付きですが、使える場面は意外とあります。

また、航空機や接続交通への乗り遅れ、到着の遅れによる出張予定の変更に対しても、証明書とともに申請できるケースが増えています。

なので、普段から使っているクレジットカードの付帯サービスは、ぜひ一度チェックしておきましょう。

旅行中のトラブルにも備えられる、心強い味方になりますよ。

今後に備えて知っておくべき注意点と対策

今回のように「1時間50分の遅延では払い戻し対象外だった…」という悔しい思いをした方にとって、次回に同じことが起きたらもう少し上手に対応したいですよね。

ここでは、次のトラブルに備えるためにできる5つの注意点と対策をご紹介します。

チケットの種類は重要

まず最初に意識しておきたいのが、「買うきっぷの種類によって補償が変わる」ということです。

たとえば、早特や学割、旅行会社のパック商品などは割引があるぶん、払い戻しや変更が制限されていることが多いです。

「おトクなきっぷ=制限付き」と理解しておくといいですよ。

一方で、EX予約やスマートEXなどのオンラインサービスは、払い戻しがスムーズで履歴も残りやすいので安心感があります。

自分がよく使う路線で、どのサービスが自分にとって便利かを事前に比較しておきましょう。

台風や地震など自然災害時

自然災害の影響で遅延や運休が発生するケースは、ここ数年でもかなり増えています。

このようなときは、「遅延」というよりも「全線運休」になることが多く、払い戻しや代替交通への振替も含めて対応が大きく変わるんです。

台風の前日などは、すでにJR側が「運休予定」と発表していることもあるので、前日や当日朝に必ず公式サイトで情報を確認してください。

さらに、自然災害時は宿泊施設や目的地側も対応に慣れているため、「災害で新幹線が止まりました」と伝えると、キャンセル料を無料にしてくれるところも多いですよ。

アプリやサイトで遅延確認

いまはもう、スマホ一つで新幹線の運行状況が確認できる時代です。

JR東日本やJR東海など、各社の公式アプリでは「〇〇分遅れ」とリアルタイム表示されますし、「列車運行情報」や「駅すぱあと」などのアプリでも詳細な状況がわかります。

特に便利なのが、「遅延証明書」の発行ページにすぐアクセスできるリンクがついていること。

電車を降りたその場で、スマホからPDFの遅延証明をダウンロードして保存できます。

あとから交渉したり、保険を請求したりするときに証拠としてすぐ使えるので、本当に助かりますよ。

証拠のスクショを残す

意外と重要なのが、「そのときの情報をスクリーンショットで残しておくこと」です。

たとえば、「駅の表示板に1時間55分遅れと出ていた」「公式サイトでは2時間と書かれていた」など、あとから話が食い違うことも少なくありません。

そんなとき、画面のスクショを持っていれば、第三者にもきちんと説明できるんです。

スマホで撮るだけなので手間もほとんどかかりませんし、写真として保存しておけば、日付と時間も記録されます。

旅行中は「とりあえず撮っておく」ぐらいの気持ちでOKです。

SNSでの情報収集

最後におすすめしたいのが、Twitter(X)やInstagramなどのSNSでのリアルタイム情報チェックです。

「#〇〇新幹線遅延」などで検索すると、他の利用者の投稿からリアルタイムで状況を知ることができます。

たとえば、「東京駅が大混雑で入場規制中」「名古屋駅の駅員さんが柔軟に対応してくれた」など、実際に現場にいる人しかわからない貴重な情報が手に入るんです。

また、SNS上で「払い戻しされた!」という報告があると、それが自分にも当てはまるケースか確認できることも。

ただし、SNS情報はあくまで参考程度にし、公式情報との整合性を取るように意識することも大切です。

いかがでしたか?

1時間50分という微妙な遅延でも、知識と備え次第でできることはたくさんあります。

次に似た状況に遭遇したとき、より安心して行動できるよう、今のうちにしっかり準備しておきましょう。

まとめ

新幹線が1時間50分遅れてしまった場合、JRの規定では残念ながら払い戻しの対象外です。

ただし、到着証明書の取得や旅行保険の活用、ホテルや交通手段の交渉に使える証拠としては大いに役立ちます。

また、今後のためにチケットの種類や遅延確認の方法、スクリーンショットの保存などを意識しておくと、いざというときの行動が変わってきます。

「新幹線 遅延 払い戻し 1時間50分」のような惜しい遅延でも、補償や対策次第で損を防げるケースは意外と多いんですよ。

今回の記事を参考に、もしものときに備えて知識と準備を整えておきましょう。