新幹線に乗るとき、意外と気になるのが「デッキ」の使い方。

通話やストレッチ、赤ちゃんをあやすなど、ちょっとした時間に活躍する便利なスペースですよね。

でも「どれくらい立ってていいの?」「マナーってあるの?」と戸惑う人も多いはず。

この記事では、新幹線のデッキでできることや注意点、快適に使うためのコツまでわかりやすく解説します。

初めての方も安心して読める内容ですので、ぜひ参考にしてください。

新幹線デッキは何ができる場所?使い方と注意点まとめ

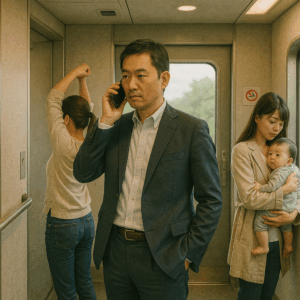

静かに通話ができる

新幹線のデッキは、通話をしたい人にとっては貴重な空間です。

車内では「通話はご遠慮ください」というアナウンスが繰り返されますよね。

そのため、スマホでの通話は基本的にデッキで行うのがマナーとされています。

とはいえ、大きな声で長々と話すのはNGです。

デッキも完全な防音空間ではありませんし、他の利用者が近くにいることもありますからね。

できるだけ小声で、必要最小限の時間で済ませるよう心がけましょう。

また、通話中に通路をふさがないように、壁際やドア付近で立つのが理想的です。

たとえば、ビジネスの移動中に急ぎの電話がかかってきたときなど、デッキにさっと移動して対応できるとスマートです。

通話が終わったらすぐに席に戻る、この一連の流れを自然にできると印象も良くなります。

誰もが快適に使える空間にするため、周囲への配慮を忘れずにしたいところです。

気軽に立ち歩きができる

座席にずっと座っていると、どうしても足がむくんだり、体が固くなってきたりしますよね。

そんなときにありがたいのが、デッキの存在なんです。

デッキは座席とは違い、自由に立っていられる空間なので、軽くストレッチしたり足踏みしたりするにはぴったり。

短時間であれば、荷物の整理をしたり、本を読んだりするのも問題ありません。

ただし、長時間にわたって滞在するのは避けたいところです。

ほかの人も使いたいと思っている可能性がありますからね。

また、混雑している時間帯には特に、通行の妨げにならないように注意しましょう。

新幹線は動く乗り物ですから、急ブレーキや揺れでよろけないように、つり革や手すりをしっかり持って立つことも大切です。

短い時間でも、気分転換にはもってこいのスペースです。

上手に使って、快適な移動時間を過ごしてくださいね。

赤ちゃん連れでも安心

赤ちゃんや小さな子どもと一緒に新幹線に乗るのって、やっぱりちょっと緊張しますよね。

泣き出してしまったり、ぐずったりしたときに、すぐにデッキに出られると気持ちも楽になります。

座席で泣き止ませようとすると、まわりのお客さんの視線が気になってしまうこともあります。

でも、デッキに移動すれば、少しの間でも気兼ねなく子どもと向き合えるんですよ。

もちろん、大声で泣き続けているときなどは、多目的室なども検討したほうが良い場面もあります。

それでも、抱っこしながらあやしたり、少し歩かせたりといったことができるデッキは、本当に助かる存在です。

また、ベビーカーの一時的な置き場としても使えることがありますが、通行の妨げにならないように気を付けてくださいね。

新幹線の移動を少しでも穏やかに過ごすために、赤ちゃん連れの方にはぜひ活用してほしいスペースです。

デッキに長居してもいい?

デッキでずっと立っていたり、スマホをいじっていたりする人、よく見かけますよね。

でも実際のところ、どのくらい滞在しても問題ないんでしょうか?

答えとしては、「短時間ならOK、長時間は控えめに」が基本です。

デッキはあくまでも「一時的な移動空間」という扱いなので、ずっと滞在する前提では作られていないんです。

とくに混雑しているときは、通行の妨げにもなってしまうので、長居は避けたほうが無難です。

また、トイレに並ぶ人がいたり、喫煙ルームを利用したい人がいたりと、他にもいろんな用途で使われる場所でもあります。

たとえば、出張中で立ってPC作業をしたいという人もいるかもしれませんが、デッキはそういった作業空間には向いていないですね。

もしどうしても長く立っていたいなら、空いている時間帯や場所を見極める必要があります。

周りをよく見て、お互いに気持ちよく使えるように意識しておきたいですね。

他の乗客との距離感に注意

デッキは狭い空間なので、他の利用者との距離がどうしても近くなります。

そうなると、ちょっとしたことで気まずい雰囲気になってしまうこともあるんですよね。

たとえば、無言でスマホを見ていても、相手からすると「にらんでるのかな?」なんて誤解されることもあります。

だからこそ、表情や立ち位置にはちょっと気をつけてみましょう。

なるべくドア付近に寄ったり、背中を壁につけたりして、他の人と正面で向き合わないように工夫するのもポイントです。

また、友人同士やカップルで盛り上がって話すのも、周囲の空気によっては迷惑になることがあります。

静かに過ごしたい人が多い空間なので、声のボリュームや立ち話の時間も控えめにしておくと安心です。

小さな気遣いが、大きな快適さにつながります。

お互いの空間を尊重して、新幹線デッキを気持ちよく使っていきましょう

デッキにある設備をチェックしよう

トイレや洗面所が近い

新幹線のデッキには、たいていトイレや洗面所がすぐ近くにありますよね。

車両と車両の間のスペースがデッキで、その両脇にトイレや洗面エリアが配置されている構造が多いです。

そのため、トイレに行くついでに少し体を伸ばしたり、水を飲んだりする人も少なくありません。

とくに長距離移動になると、トイレの利用回数も増えますし、清潔な洗面台があるのは安心材料になりますよね。

例えば、手を洗ってからお弁当を食べたいときや、化粧直しをしたいとき、デッキ付近ならさっと立ち寄れて便利です。

また、洗面所のそばにはハンドドライヤーや鏡が設置されていることも多いので、ちょっとした身だしなみの確認にも役立ちます。

ただし、トイレ利用者が並んでいるときにはデッキが混雑しがちなので、立ち止まりすぎないように注意しましょう。

周囲の人の動きを見ながら、スムーズに動けるよう意識するのがポイントですね。

ゴミ箱の場所を知っておく

意外と重要なのが、デッキに設置されているゴミ箱の存在です。

新幹線では座席にゴミ箱がついていないことがほとんどなので、出たゴミをどこに捨てるか迷う人も多いですよね。

そこで覚えておきたいのが、「デッキの端っこにゴミ箱がある」という基本ルールです。

燃えるゴミ・ペットボトル・缶類などに分かれて設置されていることが多く、分別のマナーも求められます。

たとえば、車内販売で買ったコーヒーのカップや、お弁当の空き容器などをまとめて捨てるとき、デッキのゴミ箱はとても便利。

一方で、混雑しているときや終点近くでは、ゴミ箱がいっぱいになっていることも。

そういうときは無理に詰め込まず、次のゴミ箱まで持ち運ぶことも視野に入れておくとよいですね。

ゴミ箱を使うときには、音を立てないようにそっと捨てるなど、小さな気遣いも忘れずにいたいものです。

快適な車内環境を守るためにも、ゴミの扱いにはしっかり注意しておきましょう。

多目的室の使い方

一部の新幹線車両には「多目的室」が設置されています。

これはデッキからアクセスできる個室で、主に体調不良の人や赤ちゃん連れ、授乳が必要な人のために用意されているスペースです。

座席とは違って完全な個室空間なので、周囲に気を使うことなく落ち着いて過ごすことができます。

ただし、常時開放されているわけではなく、使用するには乗務員さんに声をかけて鍵を開けてもらう必要があります。

この多目的室は非常時にも対応できるよう設計されていて、車いすの方が横になれるスペースになっていたりもします。

赤ちゃんの授乳やオムツ替えに使いたい場合も、事前に相談すれば快く対応してもらえますよ。

たとえば、東京〜新大阪間の長距離移動で赤ちゃんがぐずってしまった場合、こういった空間があると本当に助かりますよね。

使いたい場合は、出発後に車掌さんに相談するのが一番スムーズです。

限られた人が使えるスペースなので、必要な人に優先的に譲る気持ちを持っておきたいですね。

喫煙ルームの利用方法

喫煙者にとって、新幹線の喫煙ルームは貴重な場所です。

ただし、すべての新幹線に設置されているわけではないので、乗車前にチェックしておく必要があります。

喫煙ルームがある車両では、デッキ部分に専用の密閉空間が設けられていて、そこでのみ喫煙が可能です。

例えば、N700系やE5系など一部の車両には、しっかり換気装置が整った喫煙室がついています。

利用するときは、ドアをしっかり閉めてから吸う、他の人が待っていたら交代する、などのマナーを守りましょう。

もちろん、タバコの煙やにおいがデッキに漏れないように注意することも重要です。

また、電子タバコ専用のエリアが分かれていることもあるので、自分が使用するタイプの確認も忘れずに。

「喫煙室の場所がわからない」「混んでいて使えない」というケースもあるので、車内案内や駅掲示を事前に見ておくと安心ですね。

喫煙者であっても、周囲の快適さへの配慮は欠かせません。

みんなが気持ちよく使える空間を意識して利用しましょう。

コンセントや充電は使える?

デッキには基本的にコンセントが設置されていないことがほとんどです。

そのため、スマホの充電をしたいと思っても、デッキでは対応が難しいケースが多いですね。

一部の車両では、喫煙ルーム内にコンセントがあることもありますが、非喫煙者にとっては使いづらいですよね。

もし充電が必要な場合は、自席の窓側コンセントを活用するか、モバイルバッテリーを持参しておくのがベストです。

また、非常時の避難ルートや通行スペースという意味合いもあるので、デッキに私物を置いて長時間充電するのはマナー違反となります。

たとえば、長時間立ってスマホを触り続ける行為も、他の乗客に迷惑となる場合があります。

どうしても必要な場合は、喫煙室などの限られたスペースで一時的に行うようにしましょう。

デッキは「作業空間」ではなく「移動や一時利用の空間」として認識しておくのが大事ですね。

女性や子連れも安心?新幹線デッキの安全性

防犯カメラの有無

新幹線の安全性が高い理由のひとつが、防犯カメラの設置です。

ほとんどの新幹線では、車両の端やデッキ部分に監視カメラが設置されていて、車内のトラブルや不審者に目を光らせています。

特に女性や子連れの方にとって、防犯カメラがあるかないかは大きな安心材料になりますよね。

たとえば深夜の移動や、人の少ない時間帯にひとりでデッキに立っているときでも、監視の目があると思うと少し安心できるのではないでしょうか。

もちろん、カメラの存在だけに頼るのではなく、自分自身でできる防犯意識も大切です。

周囲の様子をこまめに確認したり、イヤホンを外して音に気づけるようにしておくなど、ちょっとした行動がトラブルの回避につながります。

監視カメラがあることで、何かトラブルが起きたときも映像記録が残るため、証拠として役立つこともあります。

見えないところでしっかり守ってくれている存在だと考えると、少し安心してデッキを利用できますよね。

車掌や乗務員の巡回頻度

新幹線では、車掌やパーサーと呼ばれる乗務員が定期的に車内を巡回しています。

この巡回は、乗客の安全を守る上で非常に重要なポイントなんです。

デッキももちろん巡回ルートに含まれており、何か異変があればすぐに声をかけてもらえる体制が整っています。

例えば、誰かが倒れている、トラブルが起きている、といった事態でもすぐに発見されやすいという安心感がありますよね。

また、見回りをしているという「雰囲気」そのものが、防犯効果としても非常に高いのです。

深夜帯やすいている時間でも、車掌が定期的に顔を見せることで「ここはちゃんと見守られている」という安心感が生まれます。

もし何か不安なことがあれば、自分から声をかけて相談するのもOK。

特に小さなお子さんと一緒の移動中は、乗務員さんの存在が心強い味方になりますよ。

子ども連れでのトラブル回避策

子連れの新幹線移動で気になるのは、周囲への配慮とトラブル回避ですよね。

そんなときに役立つのが、デッキという“逃げ場”の存在なんです。

例えば、子どもが騒いでしまったときや、突然泣き出してしまったときには、座席であわてるよりも、まずデッキに移動するのがベスト。

一度外に出て気分を変えるだけでも、子どもの機嫌が落ち着くことってよくあります。

ただし、デッキでもやみくもに大声を出したり、走り回らせたりするのは逆効果です。

他の人も利用する場所なので、あくまでも「一時的に落ち着くための場所」として使うのが正しい使い方ですね。

また、トイレや多目的室が近くにあるのも大きなポイント。

オムツ替えや授乳が必要な場合も、すぐに対応できる環境が整っているのは助かります。

「何かあってもデッキがある」と思えるだけで、移動のハードルがぐっと下がりますよ。

深夜の一人利用は安全?

深夜帯に一人でデッキを使うのって、ちょっと不安になることもありますよね。

特に女性の場合、「誰かに話しかけられたらどうしよう」「何かあったら助けを呼べるのかな」といった心配が出てくるのは当然です。

でも、新幹線のデッキは比較的安全に保たれている空間です。

理由は2つあります。

ひとつは、防犯カメラと乗務員の巡回という“目”があること。

もうひとつは、ドアの開閉や足音が響く空間なので、誰かが近づいてきたらすぐに気づけるという点です。

たとえば、誰かが近づいてきたときにサッと車内に戻れるように、なるべくドアの近くに立っておくと安心です。

また、スマホを操作しながらでも、周囲の気配を意識しておくようにするとより安全ですね。

「なんとなく不安だな」と思ったら、無理せずすぐに席へ戻る判断も大切です。

自分の感覚を信じて、無理のない使い方を心がけましょう。

困ったときの連絡手段

もしもデッキで何かトラブルが起きたとき、すぐに連絡できる手段を知っておくことはとても重要です。

新幹線には、各車両に「非常通報ボタン」が設置されており、緊急時にはこれを押すことで乗務員に直接連絡することができます。

ボタンの位置はデッキの壁、あるいはドア付近にあることが多いです。

また、乗務員室や清掃スタッフのスペースなどもデッキの近くにあることがあるので、「ちょっと困ったな」と思ったときは、勇気を出してノックしてみましょう。

さらに、最近の車両では一部に「Wi-Fi通話」や「専用アプリからの通報機能」が搭載されていることもあります。

こういった機能が使えるかどうか、事前にチェックしておくといざという時に役立ちますよ。

何かあったときに焦らず対処できるように、使える連絡手段を知っておくことが、安全への第一歩です。

新幹線デッキをもっと快適に使うコツ

移動中にリフレッシュ

新幹線に長時間乗っていると、やっぱり体も気持ちも疲れてきますよね。

そんなときこそ、デッキで少しの間リフレッシュするのがおすすめです。

座席から立って体を動かすだけでも、血流が良くなって頭がスッキリすることって意外と多いんですよ。

たとえば、肩をぐるぐる回してみたり、軽く足踏みしたりするだけでも十分リフレッシュ効果があります。

もちろん、周囲に人がいるときは場所をとらずにさっとできる動きを意識して、他の人の邪魔にならないようにしてくださいね。

デッキに立つ時間はほんの5分程度でもOK。

ずっと座っていると腰が痛くなる方や、眠気を覚ましたいときにもぴったりなんです。

次の駅に着くまでのあいだ、気分を変える「ちょっとした時間」にしてみてください。

気分転換に景色を楽しむ

新幹線のデッキには、小さな窓がある車両もありますよね。

そこから流れる景色を眺めると、なんとも言えない癒しの時間が得られるんです。

たとえば、富士山が見えるルートや田園風景が広がる東北新幹線など、路線によっていろんな景色が楽しめます。

ずっとスマホを見ていた目を休ませるためにも、ちょっと窓の外を見てみるといいですよ。

しかも、デッキからの景色は座席とは違った角度から見られるので、ちょっとした“非日常感”も味わえます。

電車のスピードに合わせて流れる景色は、考え事をしているときにも不思議と心を整えてくれるんですよね。

目の前の窓が絵画みたいに感じられる、そんな時間をつくってみてください。

混雑時間帯を避ける方法

できれば、混んでいないタイミングでデッキを使いたいと思う方も多いはずです。

実は、混雑を避けるにはちょっとしたコツがあるんです。

まず、ピーク時間帯を避けるのが第一。

出張族が多い平日朝7~9時、帰省や旅行でにぎわう休日の10~13時あたりは避けたほうが無難です。

逆に、お昼過ぎの14~16時や夜間20時以降は比較的空いていることが多いですよ。

また、車両の前後にあるデッキよりも、端の車両(先頭車両や最後尾)のデッキの方が空いている傾向があります。

予約時に座席の位置を少し意識して選ぶだけでも、デッキ利用のしやすさは変わってきます。

周囲の混雑を避けることで、自分もストレスなく使えるし、他の人への配慮にもなります。

ちょっとした工夫で快適度がグンと上がりますよ。

おすすめの立ち位置とは

デッキでの立ち位置って、意外と重要なんです。

どこに立つかで、自分も快適に過ごせるし、周囲への迷惑も減らせるからです。

おすすめなのは、トイレやドアのすぐ近くではなく、デッキの中央付近や壁際です。

とくに壁際に背を向けて立つことで、他の人と向き合わず、視線が気にならなくなります。

また、ドアが自動で開閉するタイプの場合、その近くに立つと開閉のたびに動かなければならなくて落ち着けないこともありますよね。

さらに、乗客が通るたびに少し身を引くのも、スマートな対応として好印象です。

他の人の邪魔にならない立ち位置を見つけて、気配りをしながら過ごすと、お互いに気持ちいい時間が過ごせますよ。

他の乗客と気持ちよく使うために

デッキは限られた空間ですから、全員が気持ちよく使えるためには「思いやり」が何より大切です。

誰かが立っているときには距離をとる、長時間占有しない、音を出さないようにする。

こんなちょっとした行動の積み重ねが、快適な空間をつくってくれます。

たとえば、自分が先にいたとしても、後から来た人が困っていたらスペースを譲る。

スマホを見ていても、周囲の人が気を使っていないか目配りする。

そういった小さな行動が、「いい人だな」「感じがいいな」と思われるきっかけになるんですよね。

新幹線は、知らない人同士が同じ空間で数時間を過ごす場所です。

だからこそ、ちょっとしたマナーや気遣いが、とても大きな意味を持ちます。

お互いに思いやりを持って、快適な旅を楽しみましょう。

まとめ

新幹線のデッキは単なる通路ではなく、乗客にとってとても便利な空間です。短時間の通話やちょっとした気分転換、赤ちゃんをあやすための移動など、使い方次第で快適な移動をサポートしてくれます。

また、トイレや洗面所、多目的室、喫煙ルームといった設備が集まる場所でもあるため、覚えておくと非常に役立ちます。

ただし、デッキはみんなで共有する空間です。長居しすぎない、荷物を放置しない、静かに過ごすといった基本的なマナーを守ることが大切です。

防犯カメラや車掌の巡回もあり、安全性は高いですが、使い方を誤るとトラブルの原因になることもあります。

この記事では「新幹線 デッキ」に関する情報をまとめてご紹介しました。今後の移動の参考にして、より快適で気持ちのよい新幹線の旅を楽しんでくださいね。